2025.02.13

展示会ブースのデザイン制作事例 – 来場者が立ち寄りやすい空間づくり

今回は、東京と福井に本社を構える建材メーカー様よりご依頼いただきました、展示会ブースのデザイン制作についてご紹介します。

企業が展示会に出展する際、ブースデザインは来場者の関心を引き、ブランドの魅力を効果的に伝える重要な要素となります。単に製品を並べるだけではなく、来場者が足を止め、商品や企業を認知づける空間づくりが求められます。特に、限られたスペースの中でどのように情報を整理し、遠目からでも興味を引きつけるデザインと空間づくりをできるかが鍵となります。

本記事では、展示会ブースデザインについてご紹介します。これから展示会を予定されている企業様は是非この記事をお読みいただき、展示会ブースデザインの参考になれば幸いです。

目次

展示会ブースデザイン制作の概要

まず、今回の展示会ブース制作の概要について、ご紹介いたします。

ご依頼主-東京・福井の建材メーカー様-

ご依頼主は、東京と福井に本社を構える、建物を支えるコンクリートパイルの設計・製造・施工をトータルサポートする建材メーカー様です。展示会での出展に合わせて、パンフレット制作とともにご依頼いただきました。

ご依頼内容-東京で開催される展示会のブースデザイン-

今回は、東京ビッグサイトで開催された「地盤技術フォーラム 2024」において、クライアント様が出展されるブースの設計・デザイン・設営をご依頼いただきました。ブースの小間サイズは2.97×5.94メートルの長方形で、2面が通路に面し、残りの2面は隣の小間と接する角小間の立地でした。

デザイン制作時のポイント-来場者が気軽に立ち寄れる雰囲気づくり-

ブースを構成する要素として、クライアント様からいただいたご要望は以下です。

・ 受付カウンター

・ 必要最低限のスペースを確保した小さめのバックヤード

・ 複数の模型を展示するための台

・ 会社案内動画を流すための40インチモニター

・ メイン展示物である「Check&View」というソフトウェアを紹介するための壁面

さらに、ブースデザイン全体のコンセプトとして「親しみやすく、来場者が気軽に足を運べる雰囲気」が求められました。

このような要望を踏まえながら、主催者から提示された出展規則や予算の制約を考慮し、オリジナリティあふれるブースデザインを意識して制作を行いました。

展示会ブースデザイン制作の流れ

この章では、展示会ブースデザイン制作の完成までの流れについてご紹介します。

想定される主な来場者の流れを意識しながら、展示されている製品に興味を持っていただけるような親しみのあるデザインを進めました。次節より詳しくご紹介します。

ブースレイアウト設計

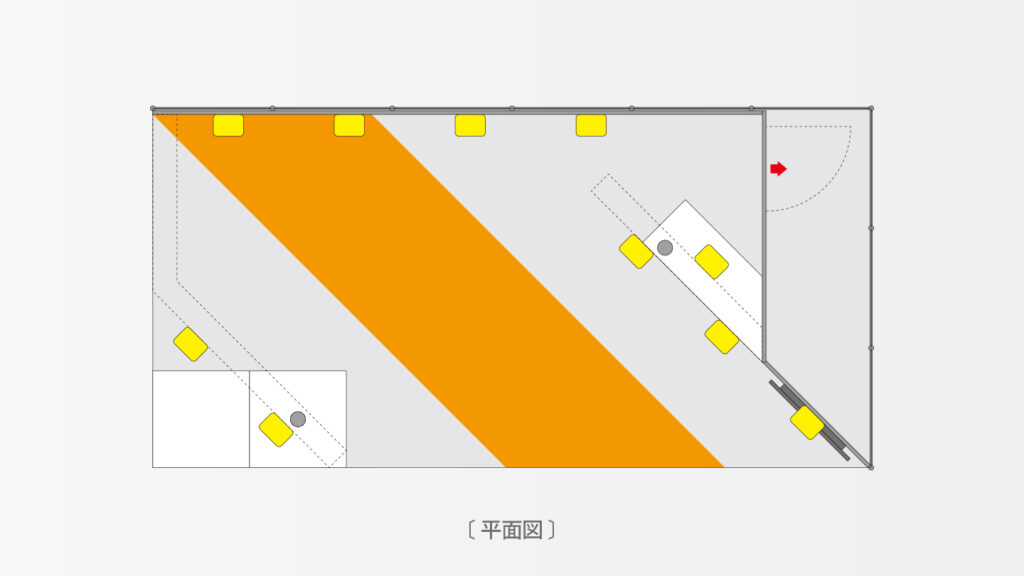

まずは、会場全体のレイアウトとブースの位置関係を確認し、来場者の流れを把握しました。この小間では、主な来場者の流れがブース正面から見て左側から流れてくると想定されていました。そのため、ブースの左角から見た際に企業の魅力が最大限に伝わるよう、全体の構成を考えました。逆にバックヤードのような目立たせる必要のない要素は、できるだけ視線の外に配置できるように右角へ設けました。

バックヤードを隠す形で斜めの壁を配置し、この壁の上部に大きく社名を表示しました。その下に受付カウンターを設置し、さらに右側には40インチのモニターを設けることで、壁自体に複数の機能を持たせ、限られたスペースを有効的に活用するブースを設計しました。

統一感と奥行きを感じさせるデザイン

おおよそのブース設計が完成したら、ブースデザインへ進みます。

ポイントは、全体の印象を統一するために、壁全体に一本のオレンジのラインを配置したところです。

このラインの中に「Check&View」のビジュアルやモニターを配置することで、情報が整理されるだけでなく、横のラインが空間の広がりを強調する役割も果たしました。

オレンジはクライアント様のコーポレートカラーであり、ブランドの認知度を高める重要な要素としてブースの大きな特長にもなりました。

さらに、床には斜めのラインを取り入れ、来場者の動線を自然に誘導しつつ空間に奥行きを感じさせる工夫を施しました。

正面壁面デザインと展示台

全体のレイアウトとデザインが概ね決まった段階で、オレンジのライン内に表示する「Check&View」のビジュアルデザインを開始しました。

「Check&View」は、地中に施工されるコンクリートパイルの品質や施工管理を行うためのソフトです。

技術的な内容をそのまま説明するとどうしても堅苦しく、難解になりがちです。そのため、伝えたいポイントをできる限り簡潔にまとめ、さらにイラストなどのビジュアル要素で補足することで、親しみやすく分かりやすいデザインを意識しました。

また、ブースの手前の左側には模型を展示するための台を用意し、展示物のサイズに応じて段差を付けることで視覚的な変化を生み出しました。

この正面の大きな壁と展示台を細いパラペットでつなぎアーチ状のエントランスを作ることで、来場者を歓迎する空間としての「間」を演出しました。

また、オレンジのライン内の余白スペースには、クライアント様の要望に基づき、コンクリートパイルのイラストを淡い色合いで複数配置しました。

これにより、全体のバランスを整えながら、ポップで親しみやすい雰囲気を演出しました。

企業ブースデザインの完成

調整を重ね、完成したブースデザインがこちらです。

技術的な内容と視覚的なデザインを両立させたブースが完成しました。専門的な展示内容を扱いながらも、親しみやすさや柔らかさを感じさせるポップなデザイン要素を取り入れることで、来場者にとって堅苦しさを感じさせないブースとなっています。特に「Check&View」の紹介では、ソフトウェアの機能を一目で理解できるようなレイアウトを意識しました。

コーポレートカラーである鮮やかなオレンジ色が空間全体のアクセントとなり、開放的で洗練されたデザインが多くの来場者の目を引く結果につながったと思います。

当日は遠くからでも一目で目立つブースとして認知され、多くの方々に足を運んでいただくことができ、クライアント様からも「期待以上の仕上がり」と大変喜んでいただきました。

デザインと機能性を両立させたこのブースは、企業イメージを強く印象づけるだけでなく、来場者とのコミュニケーションを円滑にする空間としても大いに貢献できました。

展示会ブースデザインのポイント

JPCは年間を通じて多くのクライアント様から展示会ブースのご依頼をいただいております。企業ブース制作時は壁面デザインやカラー等に意識が行ってしまいがちですが、今回は制作側の視点からデザイン以外で意識したいポイントを3つご紹介いたします。

ブース立地と来場者の動線を考慮する

ブースデザインを考える際、必ず気にするべきポイントがブースの立地から見た来場者の流れです。会場の入り口や、人が集まりやすいポイントなどから、ブースに対してどの位置から人が入ってくるかを予測しておきましょう。そのうえで看板やメイン商材の設置個所などを設計していきます。

さらに、来場者が入り口を見て興味を持ったところでスムーズにブース内に入れるような視覚的な誘導も抑えておきたいポイントです。今回の事例のように入口風のアーケードを設置したり、床面デザインにラインを敷いたりなど、自然とブースに入りやすいデザインを意識することで、集客アップにつながります。

メインとなる展示物を決める

展示の目玉となる製品や、インパクトのあるキャッチコピー看板など、メインとなる展示を1つ決めてブース設計を進めることが大切です。せっかくの機会だからと多くの製品を展示したくなるものですが、製品を平等に配置するほど、来場者から見るとフックとなるものがなくスルーされてしまいます。

広い展示会場で、左右に多くのブースが立ち並ぶなかで集客を狙うためには、企業を印象づけるメイン展示を強くアピールするデザインを意識しましょう。スペースの比率や配置だけでなく、照明や立体的なディスプレイ、体験ブースを設けるなど、PR方法を工夫するとさらなる集客アップが見込めます。

間やスペースを意識する

展示会ブースは空間が限られているからこそ「間」を意識することが重要です。製品展示、商談スペース、体験展示、映像展示など様々なエリアを設けた充実のスペースを設計したいところですが、小間の広さと展示内容のバランスは注意する必要があります。

文字と製品に溢れたごちゃごちゃしたブースと、スッキリ開放的なブースであれば、来場者は後者へ足が進むものです。「壁面展示をメインに設置台系は1つまでにする」「映像展示は人の流れを止めないように角に配置する」など、来場者の動きをイメージしながら、窮屈な印象を与えないブース設計を心がけましょう。

展示会企業ブースデザイン制作のまとめ

今回は、東京で行われた展示会のブースデザイン制作についてご紹介いたしました。

専門的な内容の展示でありながらも、すっきりとした親しみのあるブースデザインを施すことで、来場者が立ち寄りやすいブースが完成しました。

ブースデザインは、企業のブランドイメージを左右する重要な要素の一つです。限られたスペースの中で、どのように企業の魅力を最大限に引き出すかがポイントとなります。JPCでは経験豊富な空間デザイン専門のスタッフが在籍しており、小間位置によるブースの見せ方や導線計画、展示製品の見やすい配置等を考えた空間設計をご提案します。ぜひお気軽にご相談ください。

ブースデザインについては、下記のページもご覧ください。

展示会ブースのデザイン制作について