2025.02.27

研修動画の作り方を徹底解説!効果的な映像を制作するコツもご紹介

研修の効果を最大化する手段として、動画は非常に優れたツールです。テキストに比べて情報量が多く、視覚や聴覚に訴えられるため、学習内容が記憶に残りやすくなるでしょう。

しかし、単に研修内容を動画に置き換えるだけでは、効果的な学習にはつながりません。本当に成果を上げる研修動画を作るためには、視聴者を引き付ける工夫や、わかりやすい構成が求められます。

この記事では、研修動画の作り方をわかりやすく解説するとともに、効果的な映像を制作するための具体的なコツをご紹介します。社員教育やeラーニングの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

研修動画とは?

研修を目的とした動画は、一般的に「研修動画」と呼ばれます。その種類は多岐にわたり、社内ルールや業務内容を解説するものから、ビジネスマナーや一般常識をレクチャーするもの、さらには機械や製品の具体的な使い方をまとめたものまでさまざま。

新入社員やアルバイトを対象とした研修動画が主流ですが、既存社員のスキル向上や再教育にも幅広く活用されています。また、医療や技術分野における専門機器の使用方法を学ぶため、顧客向けに制作されるケースもあります。最近では、リスキリングを目的として研修動画を取り入れる企業も増加しており、その重要性はますます高まっているといえるでしょう。

リスキリングとは

リスキリングとは、職業能力の再開発、再教育を意味しており、新たに必要となる業務などに順応できるよう、社員がスキルや知識を再習得することを指す。

研修動画を活用するメリット

研修動画を活用するメリットとしては、主に次の5点が挙げられます。

- 内容を理解してもらいやすい

- 教育コストを抑えられる

- 学習状況を管理できる

- 研修の内容やクオリティを均一化できる

- 場所や時間を選ばずに学習してもらえる

それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

内容を理解してもらいやすい

研修動画を活用する最大のメリットは、内容をよりわかりやすく伝えられる点にあります。テキストだけでは説明が難しい動きやプロセスも、イラストやナレーションを取り入れることで理解を促進できます。

特に、動画に親しみのある世代に対しては、紙の研修資料を配布するよりも、動画を活用するほうが学習へのハードルを下げる効果が期待できます。これにより、受講者の学習意欲を自然に引き出せるでしょう。

さらに、新入社員やアルバイトの中には、「わからないことがあっても、先輩社員に聞きにくい」と感じる方もいるかもしれません。その点、研修動画は周囲の目を気にせずに繰り返し視聴できるため、より深い理解を得やすいのが特徴です。

教育コストを抑えられる

研修動画を導入することで、教育にかかるコストを大幅に削減できる可能性があります。

たとえば、講師を招いて行う研修では、定期的に謝礼が発生するため、数年単位で見ると企業にとって大きな負担となることが考えられます。さらに、先輩社員が教育を担当する場合でも、その間は通常業務が滞り、人的コストがかかる点は避けられません。

一方、研修動画の制作には初期費用が必要ですが、一度作成すれば何度でも繰り返し活用できる点が特徴です。長期的な視点で見ると、研修動画の活用が教育コストを抑える大きな助けとなるでしょう。

学習状況を管理できる

研修動画の視聴状況や未視聴者を管理することで、被教育者の学習進捗を把握できるのも大きなメリットです。進捗が遅れているスタッフに対して、先輩社員や上司が個別にサポートを行えば、より効率的な教育が可能になります。

また、管理データを活用することで、全体の学習傾向を分析し、教育プログラムの改善にも役立てられます。たとえば、特定の研修内容の視聴率が低い場合、動画の構成や説明を見直すことで、さらに受講者の学習効果を高められるでしょう。

研修の内容やクオリティを均一化できる

講師や先輩社員が教育を担当する場合、年度や担当者によって研修内容や教育のクオリティにムラが生じることがあります。教わった内容が異なり、現場で業務の進め方にばらつきが出ると、混乱や効率低下を招く可能性も。

研修動画を活用すれば、毎回同じ内容で社員全体に一貫性のある教育を提供できるため、教育の効率化に大きく貢献します。

場所や時間を選ばずに学習してもらえる

研修を受けるために一箇所に集まることは、社員にとって少なからず負担となるでしょう。特に現場業務が中心の職場では、研修のために通常業務を中断しなければならず、生産性への影響も避けられません。

一方、研修動画を社内イントラネットやオンラインプラットフォームにアップロードしておけば、場所や時間を問わず学習できます。スマートフォンやタブレットを使えば、移動中やスキマ時間を有効活用して研修を進められるため、柔軟で効率的な学習環境を整えられるでしょう。

研修動画の種類別の特徴

一口に研修動画といっても、その形式は大きく次の3種類に分類されます。

- マニュアル形式

- セミナー形式

- ドキュメンタリー形式(再現シーン形式)

種類別の特徴やそれぞれの適した場面、活用方法について解説します。

マニュアル形式

作業手順や操作方法など、定型業務の研修に適しているのが「マニュアル形式」です。紙のマニュアルでは伝えにくい複雑な工程も、映像化することで視覚的にわかりやすく解説できます。

特に、未経験者を対象とした研修では、紙ではなく動画でマニュアルを用意することで、より効果的な学習が期待できるでしょう。

セミナー形式

講師役がスライドショーや資料を用いて解説する研修動画は、「セミナー形式」に分類されます。この形式は、リーダーシップ論やビジネスマナーといった抽象的なテーマを扱う際に最適です。

複雑な理論や考え方を体系的に伝えられるため、思考力や判断力を求められる研修に特に向いています。

ドキュメンタリー形式(再現シーン形式)

具体的なシーンを再現した映像を用いる研修動画は、「ドキュメンタリー形式(再現シーン形式)」と呼ばれます。この形式は、自動車教習所のビデオ学習素材をイメージするとわかりやすいでしょう。特定の状況を再現しながら「誤った例」と「正しい例」を比較することで、視聴者の理解を深めるのが特徴です。

ドキュメンタリー形式は、事故防止やハラスメント防止研修はもちろん、営業や接客のロールプレイングにも適しています。

研修動画の作り方

紙の研修資料をただ映像化するだけでは、わかりやすい研修動画は作成できません。効率的に学習できる研修動画を作るためには、次のポイントを押さえる必要があります。

- 研修カリキュラムを考える

- 研修動画の形式を決める

- 絵コンテを作成する

- 撮影

- 編集

- ナレーション

上記のステップに沿って、具体的な作り方を確認していきましょう。

1.研修カリキュラムを考える

まずは、「研修カリキュラム」そのものを考えることが重要です。研修の目的(何を学んでもらいたいか)を明確にし、最終的にどの程度のスキルや知識を身につけてほしいのかを具体的に設定します。

さらに、研修を受けるスタッフの「現時点でのレベル」を把握することも重要です。たとえば、既存社員のリスキリングを目的とする場合は、やや難易度の高い内容でも効果的です。一方、新入社員やアルバイトが対象であれば、できるだけわかりやすく、基礎的な内容にすることが求められるでしょう。

研修対象者の知識レベルや学習の優先順位を整理したら、次のステップに進みます。

2.研修動画の形式を決める

次に、研修内容にあわせて、「マニュアル形式」「セミナー形式」「ドキュメンタリー形式」のどのタイプで動画を作るかを検討します。それぞれの形式が適している研修内容については、以下の表をご参照ください。

| 形式 | 向いている研修内容 |

|---|---|

| マニュアル形式 | 定型業務のレクチャー (機械の操作方法など) |

| セミナー形式 | 抽象的なテーマの研修 (リーダーシップ論、ビジネスマナーなど) |

| ドキュメンタリー形式 (再現シーン形式) | 具体的なシーンの研修 (顧客対応、事故防止など) |

研修内容に最適な形式を選ぶことで、受講者の理解を深め、研修効果を最大化できます。自社の目的や対象者にあった形式を選択しましょう。

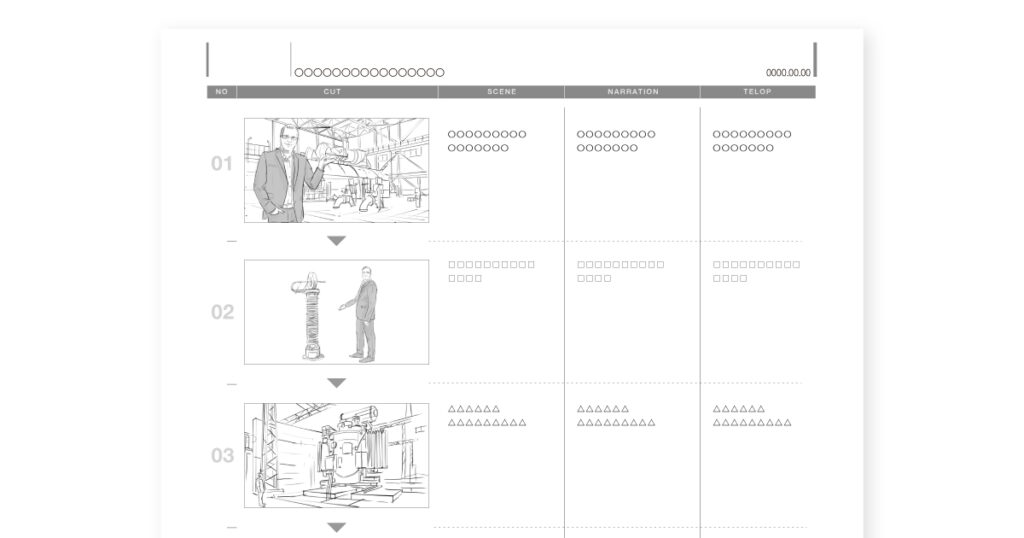

3.絵コンテを作成する

研修動画の形式に沿って、絵コンテを作成していきます。絵コンテとは、「各シーンのイメージ」と「そのシーンに合うナレーション台本」を併記した、動画の設計図のようなものです。

絵コンテを作成することで、撮影や編集の際に必要な情報が整理され、作業がスムーズに進みます。研修内容に沿ってどのような映像が必要となるのか、洗い出していきましょう。

4.撮影

絵コンテで決めたシーンに沿って、撮影を進めていきます。

マニュアル形式の場合、機械やツールを実際に操作するシーンが必要となることも多いでしょう。社内の担当部署に協力を依頼し、必要な素材を準備します。映像制作会社に撮影を依頼する際は、ロケ撮影に対応しているかどうかも事前に確認しておきましょう。

また、セミナー形式の場合、スライド素材を作成した後、そのスライドを背景に講師をクロマキー合成するケースが一般的です。この方法を用いると、ニュース番組のような構図を再現でき、視覚的にもわかりやすい研修動画を作成できます。

クロマキー合成

映像の一部分を抜き出す「キーイング」という編集技術の1つ。人物の肌と被りにくい色である「グリーンバック」のスタジオで撮影し、背景画像と合成する。

このため、セミナー形式の研修動画を作成する際は、グリーンバックスタジオを備えたスタジオを保有する映像制作会社に依頼するとよいでしょう。

ドキュメンタリー形式(再現シーン形式)の場合は、社員が出演するか、必要に応じてモデルやスタジオを手配して撮影を行います。モデルやスタジオの手配も対応可能な映像制作会社に依頼すれば、撮影をスムーズに進められるでしょう。

また、実写での撮影が難しい場面では、アニメーション素材を取り入れるのも一つの方法です。アニメーションは抽象的な概念を伝える際にも有効で、視覚的にわかりやすい研修動画を作成できます。

5.編集

映像素材が集まったら、編集工程に進みます。基本的には絵コンテに沿って編集を進めるため、この作業は映像制作会社に一任して問題ありません。(具体的な編集技術については、後ほど詳しくご紹介します)

6.ナレーション

映像が完成したら、ナレーションを挿入します。内容を正確に伝えるためには、聞き取りやすく明瞭なナレーションが欠かせません。そのため、プロのナレーターに依頼するのがおすすめです。

ナレーターの手配まで対応可能な映像制作会社もあるため、事前に確認しておきましょう。

効果的な研修動画を制作するための6つのコツ

効果的な研修動画を制作するためには、次の6つのコツをしっかりと意識することが大切です。

- 視聴者の知識レベルに合わせる

- モーショングラフィックスやアニメーションを活用する

- テロップを活用する

- ナレーションを活用する

- アウトプットするための要素も含める

- 1テーマごとに10分程度の動画に分ける

これらのポイントを押さえることで、視聴者の理解度を高め、研修効果を最大化できます。それぞれのコツについて、詳しく見ていきましょう。

1.視聴者の知識レベルに合わせる

動画は紙媒体よりもわかりやすいとはいえ、視聴者の知識レベルから大きく外れた難しい内容では理解が進みません。反対に、内容が簡単すぎると退屈に感じられ、研修効果を下げる要因となる可能性も。効率的に学習してもらうためには、視聴者の知識レベルにあった内容を設定することが重要です。

動画の撮影や編集後に大幅な変更を加えるのは難しいため、研修カリキュラムや絵コンテを作成する段階で、想定される被教育者から意見を収集しておくとよいでしょう。

また、視聴者のレベルに応じて、適切な「スピード」を意識することも大切です。初心者向けの研修動画では、用語の説明や具体的な事例を交えながら、ゆっくりとしたテンポで進めると効果的です。一方、既存社員のリスキリングを目的とした研修動画では、テンポよく進行することで、飽きずに最後まで視聴してもらえます。

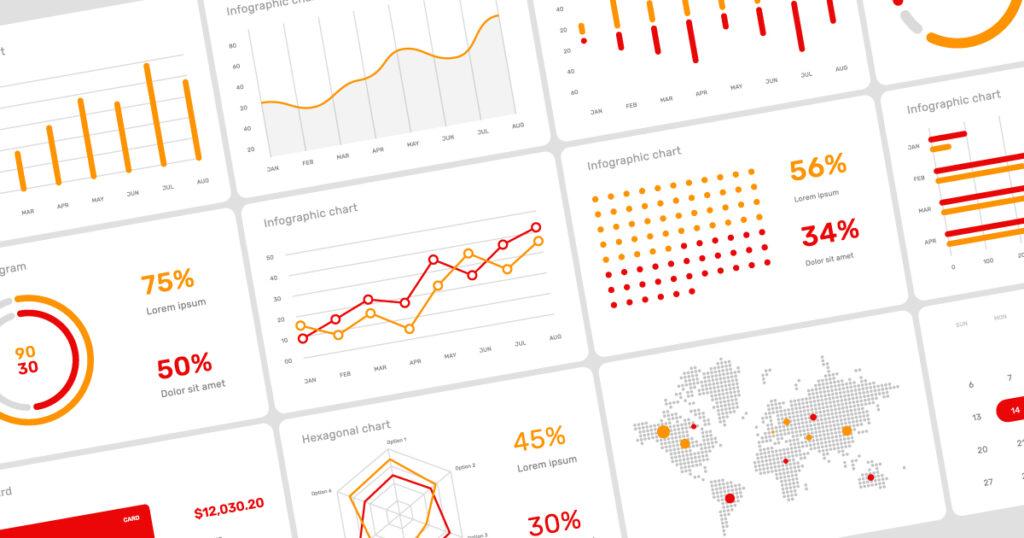

2.モーショングラフィックスやアニメーションを活用する

わかりやすい研修動画にするためには、モーショングラフィックスやアニメーションを活用することも重要です。

モーショングラフィックス

グラフィックス(文字・イラスト・グラフなど)に動きをつける技法。チャートやグラフに動きをつける場合は、「インフォグラフィックス」とも呼ばれる。

特に数値情報を扱う場合は、グラフを動かすことで、視覚的にわかりやすく情報を伝えられます。動きのある演出によって、視聴者の関心を引きつけ、理解をさらに深める効果も期待できます。

親しみやすさを演出するために、キャラクターを登場させるのも効果的です。キャラクターを講師役にしたり、一緒に学ぶパートナーとして配置したりする構成にすれば、受講者の関心を引きつけながら、学習を楽しく進められるでしょう。

関連記事:アニメーション動画制作の費用相場を種類別に解説!料金を抑えるコツとは

3.テロップを活用する

特に伝えたい情報がある場合は、テロップを活用してみてください。重要なキーワードや要点をテロップとして表示することで、視聴者の記憶に残りやすくなります。

さらに、講師が説明しきれない背景情報や補足事項を画面上に追加表示することで、内容をより充実させることも可能に。テロップの使い方ひとつで、研修動画の伝達力が大きく向上します。

4.ナレーションを活用する

耳からも情報を伝えるために、研修動画ではナレーションを積極的に活用しましょう。字幕だけでは視聴者の集中力が続かないこともありますが、ナレーションを加えることでメリハリが生まれ、注意を惹きつけやすくなります。

特にマニュアル形式の研修動画では、ナレーションの挿入がおすすめです。ナレーションがあることで、視聴者は映像から目を離しても内容を把握できるため、研修内容を実践しながら学べます。

5.アウトプットするための要素も含める

情報をインプットするだけでなく、研修内容をアウトプットする場面を取り入れると、研修動画の効果をさらに高めることが可能に。視聴者に動画をただ受動的に見せるのではなく、能動的にアウトプットさせることで、記憶の定着が格段に向上します。

たとえば、問題を提示するシーンや、視聴者が考える時間を設けるシーンを組み込むと効果的。こうした要素を盛り込むことで、学習の理解度が深まり、実践に役立つスキルが身につきやすくなるでしょう。

6.1テーマごとに10分程度の動画に分ける

ここまでお話してきた工夫を取り入れたとしても、人間の集中力は10分程度で切れてしまうことがほとんど。そのため、より充実した研修を実現するためには、1テーマごとに10分程度の動画に分けることをおすすめします。

1テーマ10分の短い動画を複数本用意すれば、視聴者の集中力を維持できるうえ、学習進捗の管理も容易になります。適切に分割された動画は、受講者にとって負担が少なく、効果的な学習環境を提供できます。

研修動画の制作費用相場

研修動画の制作費用は、使用する編集技術や撮影内容によって大きく異なります。

たとえば、グラフィックや撮影が中心のシンプルな内容であれば、25万円程度から作成可能です。一方で、操作説明のために「3DCG」を用いる場合や、セミナー形式にするために「クロマキー合成」を使用する場合は、少なくとも50万円以上の予算を見積もる必要があります。

しかし、複数の研修動画をまとめて撮影する場合は、まとめ撮りによって費用を大幅に抑えられることも。たとえば、JPCでセミナー形式の研修動画を撮影する場合は、研修・教育動画のシナリオや背景画像(パワーポイントなど)をご提供いただければ、以下のような料金体系で撮影が可能です。

| 費用項目 | クロマキー撮影 4Hパック | 編集 |

| 料金 | 200,000円 スタジオ・機材・カメラマンなどの 総額ナレーションは依頼者対応 | 150,000円 5本合計 |

| 対応内容の例 | 10~15分の研修・教育動画 5本収録 | フォーマットを決めて映像編集 |

5本分のまとめ撮りで合計35万円となるため、1本あたりの制作費用はわずか7万円です。この料金体系は、最新鋭のクロマキー撮影スタジオを東京と京都に保有しているJPCだからこそ、実現可能なプランといえるでしょう。

研修動画をオトクに作成したい方は、JPCまでお気軽にご相談ください。

研修動画の制作事例

それでは最後に、JPCが制作した研修動画の制作事例を3つ紹介します。

- 健康機器製品の操作を学ぶ動画【マニュアル形式】

- 小学生向けの学習動画【セミナー形式】

- ロールプレイで注意点を学ぶ動画【再現シーン形式】

これらの事例は、それぞれのタイプごとに異なるニーズに応える内容となっています。研修動画制作の際に、ぜひ参考にしてみてください。

健康機器製品の操作を学ぶ動画【マニュアル形式】

こちらは、健康機器製品の操作を学ぶマニュアル形式の研修動画です。

製品利用時に手順を間違えないよう、実際の操作シーンを撮影し、わかりやすい動画を制作している点が特徴です。商品の準備段階や装着方法、画面の操作感などを的確に伝えるため、構図にこだわり、視聴者が直感的に理解できる映像に仕上げています。

また、構成・撮影・編集に加え、モデル手配までをJPCがワンストップで対応。制作プロセス全体を一貫してサポートすることで、スムーズかつ高品質な動画制作を実現しています。

小学生向けの学習動画【セミナー形式】

小学生向けに制作した、セミナー形式の社会見学研修動画です。

小学生向けの見学会がコロナ禍で中止となったため、授業の一環として学校で研修を行うための動画を制作しました。小学生に親しみやすく感じてもらえるよう、オリジナルのアニメキャラクターを制作し、実際の撮影映像とわかりやすいイラストを組み合わせて構成している点が特徴です。

このように、現場での研修が実施できない場合でも、動画はその代替手段として効果的に活用できます。

ロールプレイで注意点を学ぶ動画【再現シーン形式】

こちらはロールプレイを通じて注意点を学べる、再現シーン形式の研修動画です。

新生児訪問時の母子保健通訳の流れをロールプレイ形式で映像化した研修動画となっており、「間違った対応」と「正しい対応」を対比させる構成にすることで、より実践的に学べる内容となっています。

こちらの映像は、JPCの自社スタジオで撮影しました。撮影・演出・ナレーション・編集に加え、DVDオーサリングまでをJPCが一貫して対応した事例です。

まとめ

一度制作すれば繰り返し利用できる研修動画は、費用対効果の高い研修ツールです。視覚的にわかりやすい映像とナレーションを活用することで、受講者の理解を深め、効率的な学習を実現します。

ただし、視聴者の集中力を考慮すると、1テーマごとに10分程度の動画に分ける必要があり、研修内容によっては複数本の動画を準備しなければならないことも。制作本数が増えると費用が高くなることが懸念されます。

JPCでは、構成・撮影・編集をはじめ、ナレーションやアニメーション制作まで一貫対応。さらに、自社保有の最新鋭スタジオを活用することで、5本分のまとめ撮りが合計35万円(1本あたり7万円)とリーズナブルな価格で提供可能です。

費用対効果の高い研修動画をお考えの方は、ぜひJPCにご相談ください。豊富な実績で貴社のニーズに最適な動画をご提案します。